中國將建世界首個太空發電站,耗資千億,意義

發布日期:2022-03-11 / 人氣:

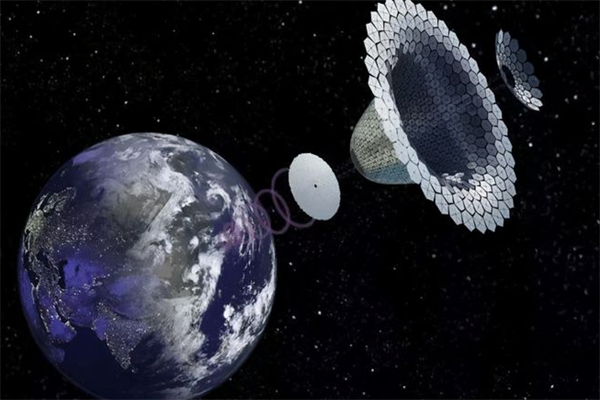

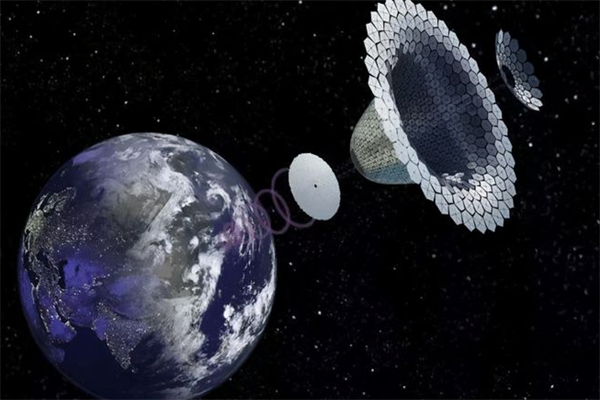

我國預計在2035年之前建造成世界上首個太空太陽能發電站,設計發電功率200兆瓦,重量200噸,軌道位于地面以上36000公里的高空,耗資千億人民幣以上!其實這項計劃的第一階段早在2018年就已經開始實施,并已經在重慶建立了太空發電站實驗室,目前該項目正式進入第二階段,再一次讓世界認識到什么是中國速度!

那么問題來了,耗資千億打造的這個200噸的龐然大物,是否能像三峽水電站一樣產生巨大的經濟效益呢?

答案是不能,但意義卻遠超三峽!因為這個太陽能發電站只是一個試驗品,主要是用于科學研究,目的是為2050年建設成更大規模的商用太空發電站做好準備,而一旦進入商用階段,其產生的經濟價值將不可估量!

目前在地球上我們感覺太陽能的利用率并不是很高,原因是60%的太陽光被地球的大氣層吸收或者散射,再加上雨雪霧等天氣的影響,實際的太陽光利用率不到20%,而且太陽能設備還要受到晝夜交替以及四季變化的影響,這些因素導致了太陽能發電在全球的能源結構中只占了很小的一個比重!

然而如果在太空中,這些問題都是不存在的,在真空中沒有了大氣層和塵埃的干擾,太陽光的利用率可以達到99%,而且太空發電站可以自動調整太陽能電池板的朝向,讓他24小時不間斷接收陽光照射!

根據估算,在距離地面36000公里的太空中,1平米的太陽能電池板可接受的太陽光的功率大概為1300瓦,如果在太空中放置一塊邊長為1千米的正方形太陽能電池板,那么這塊電池板一年吸收的能量可達4X10^16焦耳,這個能量究竟有多大呢?

我們來對比一下全球的石油資源,目前全球剩余可開采石油儲量為2300億噸,1噸石油蘊含的能量為30萬焦耳,那么全球的石油蘊含的能量我們可以計算出來大概為6.9X10^16焦耳!

也就是說這塊1千米的太陽能電池板一年吸收的能量幾乎相當于全球的石油資源蘊含的能量,即便我們以最低的光電轉化效率10%來計算,這些能量只有10%轉化成電能被人類利用的情況下,也只需運行10多年就能夠頂上全球的石油資源!這對人類來說才是真正的終極能源,可以說太陽不滅,我不滅!

估計講到這里,大家就能深切地體會到太空發電站巨大的經濟價值了吧!但是呢,畢竟理想是豐滿的,現實是骨感的,那么太空發電站目前到底還面臨著哪些挑戰呢?

最大的挑戰就是電能傳輸的問題

畢竟不可能在太空中扯跟電線直接通到地面上,這就需要借助無線輸電的技術!實際上無線輸電這項技術目前已經開始了小范圍的應用,比如我們的手機,現在已經有了無線充電器,只不過這種充電方式利用的是電磁耦合原理,只能適用于1米以內的近距離輸電!如果要實現遠距離的無線輸電,就需要把電能轉化為微波,然后通過超大型的微波發射器,定向傳回地面的接收站,然后再轉化為電能,整個過程就是:光能——電能——微波——電能!目前遠距離無線輸電的技術難點已經被攻克,在太空發電站重慶實驗中心已經進行了跨越山谷的傳輸測試,相信到2035年超遠距離的無線輸電技術一定會得到圓滿解決!

其次就是微波傳輸過程中造成環境干擾的問題

在微波傳輸給地面的過程中,由于微波的頻率非常高,必然會伴隨著輻射的產生,這對人體健康會造成怎樣的影響,對生態平衡會造成怎樣的影響,以及對日常通訊信號會造成怎樣的影響,都是亟待科學考察的內容,這也是我們2035年這個太空發電站需要研究的一項重要內容!

最后就是太空發電站的建造問題

如果要達到5000兆瓦的發電功率,整個發電站的重量可能要達到4000多噸,體積會是目前空間站的幾十倍,這么龐大的一個工程顯然靠火箭一點點地運送上去不太現實,只能從兩方面著手來解決這個問題:一方面是通過航天飛機,往返于天地之間進行材料的運輸,降低運輸成本,另一方面通過高度集成的系統、使用光電轉化率更高的材料、更輕便的太陽能板,來減小發電站的重量和體積!

總之,無論太空發電站是否能夠進行商用并產生經濟價值,在我國建造太空發電站的過程中,必然會推動我國無線輸電,航天飛機,太陽能發電等相關產業的高速發展,這對提升我國的綜合國力起到至關重要的戰略意義!

那么問題來了,耗資千億打造的這個200噸的龐然大物,是否能像三峽水電站一樣產生巨大的經濟效益呢?

答案是不能,但意義卻遠超三峽!因為這個太陽能發電站只是一個試驗品,主要是用于科學研究,目的是為2050年建設成更大規模的商用太空發電站做好準備,而一旦進入商用階段,其產生的經濟價值將不可估量!

目前在地球上我們感覺太陽能的利用率并不是很高,原因是60%的太陽光被地球的大氣層吸收或者散射,再加上雨雪霧等天氣的影響,實際的太陽光利用率不到20%,而且太陽能設備還要受到晝夜交替以及四季變化的影響,這些因素導致了太陽能發電在全球的能源結構中只占了很小的一個比重!

然而如果在太空中,這些問題都是不存在的,在真空中沒有了大氣層和塵埃的干擾,太陽光的利用率可以達到99%,而且太空發電站可以自動調整太陽能電池板的朝向,讓他24小時不間斷接收陽光照射!

根據估算,在距離地面36000公里的太空中,1平米的太陽能電池板可接受的太陽光的功率大概為1300瓦,如果在太空中放置一塊邊長為1千米的正方形太陽能電池板,那么這塊電池板一年吸收的能量可達4X10^16焦耳,這個能量究竟有多大呢?

我們來對比一下全球的石油資源,目前全球剩余可開采石油儲量為2300億噸,1噸石油蘊含的能量為30萬焦耳,那么全球的石油蘊含的能量我們可以計算出來大概為6.9X10^16焦耳!

也就是說這塊1千米的太陽能電池板一年吸收的能量幾乎相當于全球的石油資源蘊含的能量,即便我們以最低的光電轉化效率10%來計算,這些能量只有10%轉化成電能被人類利用的情況下,也只需運行10多年就能夠頂上全球的石油資源!這對人類來說才是真正的終極能源,可以說太陽不滅,我不滅!

估計講到這里,大家就能深切地體會到太空發電站巨大的經濟價值了吧!但是呢,畢竟理想是豐滿的,現實是骨感的,那么太空發電站目前到底還面臨著哪些挑戰呢?

最大的挑戰就是電能傳輸的問題

畢竟不可能在太空中扯跟電線直接通到地面上,這就需要借助無線輸電的技術!實際上無線輸電這項技術目前已經開始了小范圍的應用,比如我們的手機,現在已經有了無線充電器,只不過這種充電方式利用的是電磁耦合原理,只能適用于1米以內的近距離輸電!如果要實現遠距離的無線輸電,就需要把電能轉化為微波,然后通過超大型的微波發射器,定向傳回地面的接收站,然后再轉化為電能,整個過程就是:光能——電能——微波——電能!目前遠距離無線輸電的技術難點已經被攻克,在太空發電站重慶實驗中心已經進行了跨越山谷的傳輸測試,相信到2035年超遠距離的無線輸電技術一定會得到圓滿解決!

其次就是微波傳輸過程中造成環境干擾的問題

在微波傳輸給地面的過程中,由于微波的頻率非常高,必然會伴隨著輻射的產生,這對人體健康會造成怎樣的影響,對生態平衡會造成怎樣的影響,以及對日常通訊信號會造成怎樣的影響,都是亟待科學考察的內容,這也是我們2035年這個太空發電站需要研究的一項重要內容!

最后就是太空發電站的建造問題

如果要達到5000兆瓦的發電功率,整個發電站的重量可能要達到4000多噸,體積會是目前空間站的幾十倍,這么龐大的一個工程顯然靠火箭一點點地運送上去不太現實,只能從兩方面著手來解決這個問題:一方面是通過航天飛機,往返于天地之間進行材料的運輸,降低運輸成本,另一方面通過高度集成的系統、使用光電轉化率更高的材料、更輕便的太陽能板,來減小發電站的重量和體積!

總之,無論太空發電站是否能夠進行商用并產生經濟價值,在我國建造太空發電站的過程中,必然會推動我國無線輸電,航天飛機,太陽能發電等相關產業的高速發展,這對提升我國的綜合國力起到至關重要的戰略意義!

來源:邦比機電

熱門動態 Hot News

- 慈禧太后曾使用過的發電機,死后輾02-23

- 柴油發電機組機房要求03-15

- 南方電網防疫全力保障民生用電供應03-21

- 柴油發電機組共軌式電控燃油噴射技03-14

- 中國造史上最大風力發電機,一年賺02-22

- 埃塞俄比亞復興大壩水電站啟用 可使02-25

- 中國科學家提出太空發電站想法,如03-31